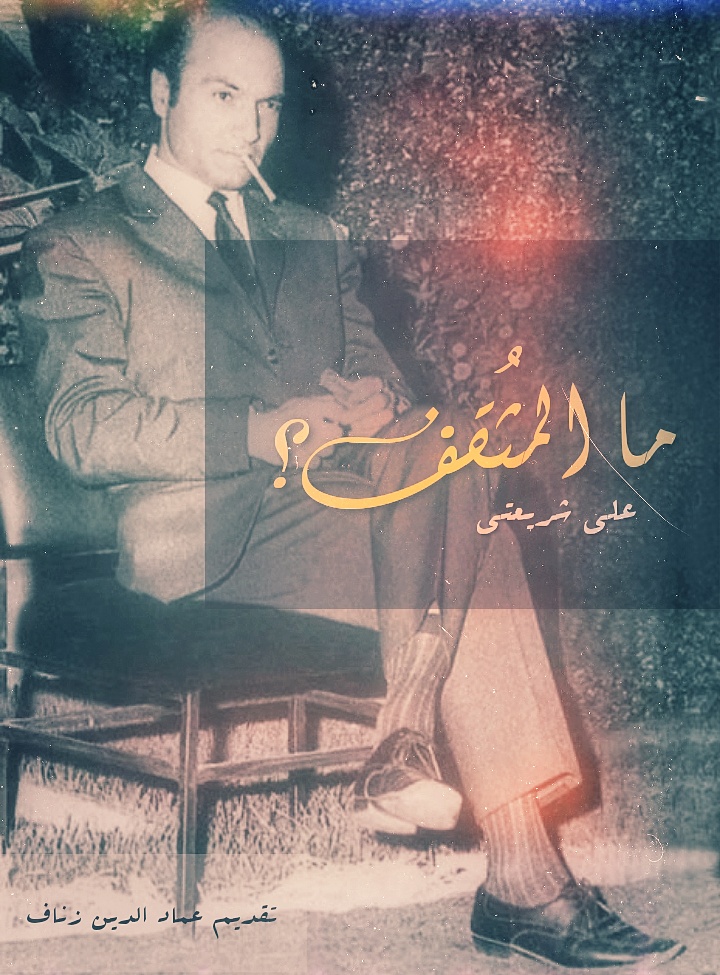

مسؤولية المثقف عند علي شريعتي

ان مسؤولية المثقف تتمحور في ايصال الفكر للناس ونشر الوعي الحضاري، فالحامل للزاد الثقافي، مكلف بالعناية بما يحمله، فحركة التغيير وصناعة المستقبل والتجديد والنهضة، وصناعة أجيال تحمل الهم العام للأمة، لا تكون الا في ايدي النخبة المثقفة، ” لا يمكننا ان نمضي في هذا الصمت ونتحمله كما لا يمكننا ان نقول شيئا. ولكننا سوف نظل صامتين، اني تغمرني احاسيس من يحتضر ويفارق الحياة وهو على يقين بأن ثمة راحة وطمأنينة ونجاة، بعد عذاب الحياة المدني الذي لا يختلف على طول العمر المديد، (..) لقد هجر اولئك حياتهم اليومية، وظلت ارواحهم خالدة، فالموت فاجعة أليمة،(..)، يا لهم من عظماء اولئك الرجال الذين استمعوا لهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى فاتبعوه.“ كانت هذه توطئة لعلي شريعتي في احد كتبه، فهو يربط رباطا وطيدا بين المثقف والمجاهد في سبيل الله، وكان يرى في ثورة الجزائر بذور الوعي الثقافي، الثقافة هي ثورة في ذاتها، والثورة هي الثقافة، والثقافة هي نشر الوعي على اوسع نطاق. المقال الـ132 للكاتب Imed eddine zenaf / عماد الدين زناف فقد كان نضال علي شريعتي على ثلاثة انشطة، النضال الفكري، النضال العل...